Schöngerechnet

Das Bildungsministerium untersuchte die Auswirkungen des Bachelor auf die Studentenrealität. Anspruch und Wirklichkeit klaffen auseinander – man muss nur zwischen den Zeilen der Studie lesen.

Bachelorbeschimpfen hat für Studierende Tradition. Sie klagen über vorgetretene Pfade, die sie entlanghetzen, und so zu verschulten Studiensoldaten werden. Der Zeitdruck, die Arbeitsbelastung, der Freizeitmangel – das alles nimmt ständig zu. Dazu kommt das Finanzierungsproblem. Denn wer neben dem Studium arbeitet, steht mit der Regelstudienzeit auf Kriegsfuß. Ein Auslandssemester – wenn man es denn im Studienplan unterbringt – reißt ein weiteres Loch in den Geldbeutel des Reisewilligen. Diese Kritik wird oft als Nörgelei abgetan, früher hatte man es schließlich auch nicht leicht, die Uni ist kein Ponyhof. Sonst gäbe es da ja Ponys.

Um auch die Studierenden endlich von Bachelor und Master zu überzeugen, gab das Bundesministerium für Bildung und Forschung eine Studie in Auftrag. 28.000 Fragebögen wurden an 25 Hochschulen verteilen. Das Fazit der Studie lässt Kritiker am System als realitätsferne Krawallmacher dastehen: Studierende seien „unter Druck, aber zufrieden – und nach Sicherheit strebend”.

Angst vor dem Abbruch?

Vier von fünf Studierenden denken weder über Fachwechsel noch Studienabbruch nach. Ein Indikator für die Zufriedenheit der Studierenden? Eher weniger, denn 53 Prozent der Studierenden machen sich Sorgen, das Studium aufgrund der hohen Arbeitsbelastung nicht zu schaffen. Bei 25 Prozent von ihnen sind die Sorgen sogar ernst. Innerhalb der vergangenen Jahre sind diese Zahlen gestiegen.

Wie viel Zeit braucht ein Bachelor?

Die Regelstudienzeit reicht. Sagen die Unis. Die Regelstudienzeit reicht nicht. Sagen 84 Prozent der Studierenden. Jeder vierte hat bereits im zweiten Semester Rückstände auf den empfohlenen Studienplan. Gerade bei den Wirtschaftswissenschaftlern ist das sichtbar: Nur 14 Prozent von ihnen halten den veranschlagten Zeitrahmen für angemessen.

Wer zahlt das Ganze?

Bei 48 Prozent der Studierenden stellen die Eltern den Großteil des Geldes. Trotzdem arbeiten 58 Prozent neben dem Studium. Wenn man arbeitet, können Finanzierung des Studiums und gute Leistungen schwerer vereinbart werden: 45 Prozent der arbeitenden Studierenden fühlen sich belastet, bei den nichtarbeitenden sind es 20 Prozent. So bleibt ein Studium für Bildungsaufsteiger oft verwehrt: Ihre Zahl stagniert.

Qualität in der Lehre?

Jeder dritte Student an einer Uni beklagt die überfüllten Lehrveranstaltungen, was dem Wert vor zehn Jahren entspricht. Die Frage, ob das Problem durch doppelte Abiturientenjahrgänge und die Aussetzung der Wehrpflicht nicht noch verschärft wird, beantwortet spätestens das Wintersemester.

Wohin mit der Mobilität?

Laut der Studie können wir auf bessere Informationen zurückgreifen als die Studis vor uns, wenn wir ins Ausland gehen. Jedoch machen das lediglich vier Prozent aller Bachelor-Studierenden. Die Studie erklärt das damit, dass viele Bachelor noch kein höheres Semester erreicht hätten. Sechs Semester sind vielen zu wenig, um eines davon im Ausland zu verbringen.

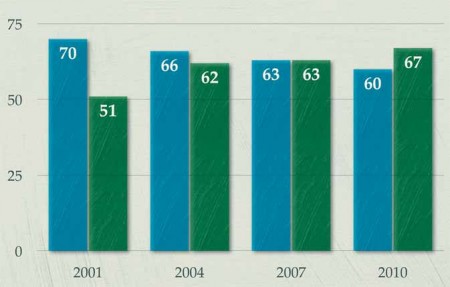

Die Ansprüche von Studierenden an ihre berufliche Zukunft haben sich über die Jahre verändert. Das Ideal von selbständiger Arbeit (blau) verlor an Bedeutung, während die Arbeitsplatzsicherheit (grün) deutlich an Wichtigkeit gewann. Quelle: Studierendensurvey, AG Hochschulforschung, Universität Konstanz.

Sicher Arbeiten nach unsicherem Studium?

Wer sein Studium geschafft hat, will derzeit vor allem eine sichere Arbeitsstelle. Dafür werden etwa beim Gehalt Abstriche gemacht.

Bei solchen Zahlen kann das Fazit des Bildungsministeriums durchaus als mutig bezeichnet werden. Wer behauptet, dass Studierende „unter Druck, aber zufrieden” sind, schafft ein schiefes Bild und nimmt die Ängste und Sorgen der Studierenden nicht ernst. So ist beispielsweise Staatssekretär Thomas Rachel davon überzeugt, dass man auf einem guten Weg sei, die Sorgen der Studierenden abzubauen.